歴史の紹介

玖珠の歴史は平安末期、この地方に勢力をもった武士集団・豊後清原氏に始まり、一族の始祖といわれる清原正高は京の公卿でした。醍醐帝の一ノ宮章明親王の姫小松女院と恋に落ちたのが帝に知られ、正高は豊後国に左遷されます。天延元年(973年)玖珠に着いた正高は、山田郷の地頭矢野兼久の娘と結ばれ、嫡子正道が生まれました。あとを追いかけた小松女院は正高が結婚していることを知り、三日月の滝に身をなげました。正高が許されて京に戻ったあとも玖珠に残った正道は3人の子に4郷1荘を与え勢力を広げていきます。

こうして清原氏の祖が11世紀の初め玖珠郷にきて住み着き、子孫が郡司や地頭の職を継いで諸郷を開発しては分家を繰り返し、清原12家とも24家ともいわれる武士団に発展しました。

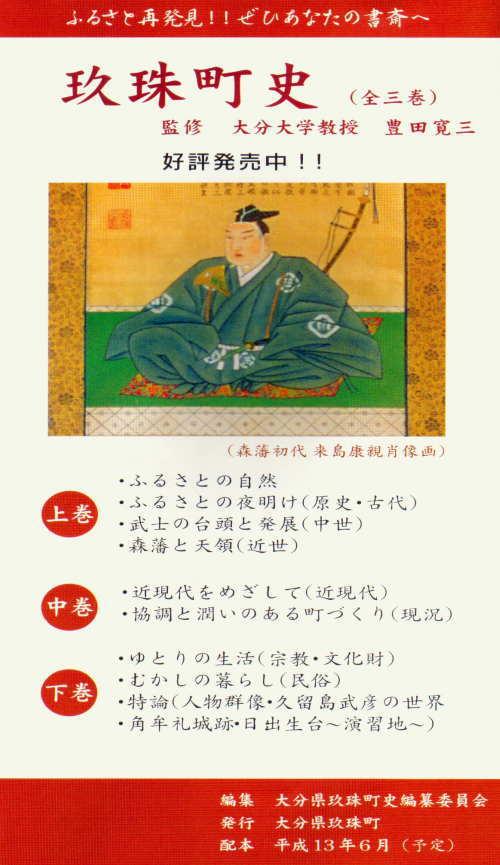

歴史は、織田・豊臣・江戸時代と移り変わるなかで、「村上源氏」の末裔といわれる「くるしま」氏は秀吉につかえていた時、「来島」の姓をもらい、伊予の(愛媛県)の来島を根城にしていました。関ケ原合戦で西軍に参加して敗れたため流浪の身になったが、来島康親は伝をえて慶長6年(1601年)玖珠・日田・速見郡の1万4千石を与えられ森藩を創始しました。速見郡豊岡(日出町)は森藩の飛び地であり、近くの頭成港は領地内で唯一、海に開けています。参勤交代にはここから船で大阪、そして江戸に向かったものです。

第2代藩主通春が元和2年(1616年)「来島」を「久留島」に改めました。

第12代藩主通靖の世に明治維新を迎えて、廃藩置県となり、久留島通靖は「森県知事」に任命されました。

明治4年(1871年)当時は、いまの玖珠町行政区画内は23村がありましたが、明治22年(1889年)に、森村・万年村・北山田村・八幡村の4つの村に合併しました。その後、森村は明治26年(1893年)森町に、万年村は昭和2年(1927年)玖珠町に改称し、そして昭和30年(1955年)この4町村が合併して、現在の玖珠町となりました。

「玖珠町史」全三巻が、二十一世紀の初頭に発刊の運びとなりましたことを、皆さんと共に心から喜びたいと思います。

「ふるさと玖珠」の、自然・文化・歴史・産業・民俗等を初めて本格的に掘り起こし、ここに地域史として集大成された特色のある「玖珠町史」が発刊できましたことは、長期間にわたる編纂委員皆さんや執筆者の皆さん方の並々ならぬご苦労の賜物だと、深く感謝を申し上げます。

本町史は、私どもふるさとに住む町民はもとより、玖珠を愛する人々の心のよりどころとなり、今後の活力と調和のある町政発展の礎となるものです。一人でも多くの町民の皆さんが本書を手にして頂くことを願い、お求めやすいい価格としました。つきましては、是非ともご購入して頂き、新たな視点で「ふるさと玖珠」を学び、文化創造の糧として活用していただければ幸いに存じます。

玖珠町教育委員会

頒布価格(税込み)

- 町内在住者 6,000円

- 町外者 8,000円

郵送の場合は別途送料がかかります。

更新日:2021年07月29日